幻想的な夏越大祓式!上賀茂神社の特別な夏を体験しよう

京都の夏の風物詩として知られる「夏越大祓式(なごしのおおはらえしき)」は、世界文化遺産に登録されている上賀茂神社で毎年盛大に行われる重要な神事です。この記事では、この歴史ある祭典の魅力と、参加して心を清める方法を詳しくご紹介します。

夏越大祓式ってどんなお祭り?

半年の罪穢れを祓い清める古式ゆかしい儀式

夏越大祓式は、一年のちょうど折り返し地点にあたる6月末に行われます。この儀式は、過ぎた半年間に知らず知らずのうちに積もった罪や穢れ(けがれ)をきれいに祓い清め、残りの半年を健康で幸せに過ごせるように祈るものです。そのルーツは古く、平安時代の書物『延喜式』(927年)にも記されているほど、千年以上の歴史を持つ伝統行事なんですよ。

「大祓」という言葉が示す通り、これは個人だけでなく、国全体の穢れを祓うという壮大な願いが込められています。特に夏越大祓式は、厳しい夏を乗り越えるための健康祈願としても、とても大切な意味を持っています。

京都最古の神社、上賀茂神社

正式名称を「賀茂別雷神社」という上賀茂神社は、京都で最も古い神社のひとつで、ユネスコの世界文化遺産にも登録されています。飛鳥時代よりも前から京都の守り神として崇められ、雷の神様である**賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)**をお祀りしています。厄除けや方除けのご利益で知られています。

境内はとても広く、ならの小川と明神川という二つの清らかな川に挟まれた、自然豊かな場所です。この清らかな水が、祓いの儀式に深く関わっているんですよ。

なぜ夏越の祓が行われるの?

日本では古くから「穢れ」という考え方があり、目に見えない穢れが災害や病気を引き起こすと信じられてきました。夏越大祓式は、この穢れを水と**茅(ちがや)**の力で清める儀式なんです。

6月は梅雨の時期で湿気が多く、昔から疫病が流行しやすい季節でした。そのため、本格的な夏を迎える前に心身を清め、健康を願う習慣が生まれました。また、農作業が本格化する前に、豊作を祈願する意味も込められています。

夏越大祓式の見どころと参加方法

大迫力!茅の輪くぐりで心身をリフレッシュ

夏越大祓式の最大のハイライトは、なんといっても「茅の輪くぐり」です。神社の拝殿前に設置された大きな茅の輪を、8の字を描くように3回くぐり抜けることで、罪や穢れを祓い清められると言われています。

茅の輪をくぐる際には、正しい作法があります。まず輪の前で一礼し、「水無月の夏越の祓する人は千歳の命延ぶというなり」と唱えながら、左→右→左の順に8の字を描くようにくぐります。この言葉は『延喜式』に記載されたもので、「6月の夏越の祓いを行う人は、千年の寿命が延びる」という意味です。

茅は神聖な植物とされ、その強い生命力が邪気を払うと信じられています。また、茅の輪は結界の役割も果たし、くぐることで清らかな状態になれると考えられています。

厳かなお祓いの儀式

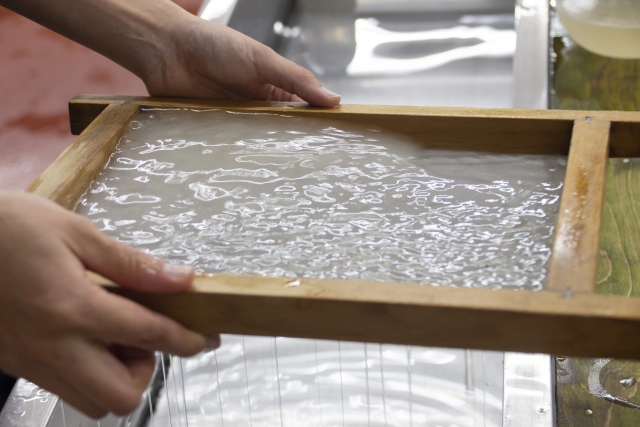

夏越大祓式は、通常午後から始まります。まずは神職による**祓詞(はらえことば)**の奏上からスタート。その後、参列者一人ひとりが紙で作られた「人形(ひとがた)」に自分の息を吹きかけ、身の穢れを移します。この人形は後で川に流され、穢れが清められます。

続いて、神職が**大麻(おおぬさ)**と呼ばれる祓い具を振り、参列者全体をお祓いします。その後に茅の輪くぐりが行われ、神事の締めくくりには、神酒が振る舞われる「直会(なおらい)」が行われることもあります。

特別拝観で神社の奥深さに触れる

夏越大祓式の時期には、通常は非公開のエリアが特別に公開されることがあります。特に、荘厳な楼門や**細殿(ほそどの)**など、普段は近くで見られない建物を間近で見学できるのは、この時期ならではの貴重な機会です。

また、神事の前後には、巫女さんによる神楽舞が奉納されることも。優雅な舞と雅楽の調べが響き渡り、幻想的な雰囲気に包まれます。もし夕刻に行われる場合は、提灯の灯りに照らされた社殿が、一層神秘的に感じられることでしょう。

神事への参加と周辺散策のヒント

開催日と参加方法

上賀茂神社の夏越大祓式は、毎年6月30日に開催されます。時間は年によって異なりますが、通常は14時から16時頃にかけて行われることが多いです。詳しいスケジュールは、神社の公式ウェブサイトや掲示で確認してくださいね。

特別な予約は必要ありませんが、混雑が予想されるため、時間に余裕を持って早めに到着するのがおすすめです。服装は普段着で大丈夫ですが、神聖な場所であることを考慮して、清潔感のある服装が望ましいでしょう。

持ち物としては、形代(神社で購入できます)、形代に記入するための筆記用具、お賽銭などがあると便利です。写真撮影は可能ですが、神事の最中は控えめに、フラッシュは使わないようにしましょう。

境内の見どころと祈願の仕方

神事当日の境内には、茅の輪以外にも様々な祈願スポットがあります。特に「水みくじ」は上賀茂神社ならでは。川に浸すと文字が浮かび上がるユニークなおみくじです。

また、ならの小川の清流で手を清める「手水の儀」も忘れずに行いましょう。上賀茂神社の水は特に清らかで力があるとされ、心身を清めるのに最適です。

上賀茂神社周辺の楽しみ方

上賀茂神社は、5月の「葵祭」でも有名ですが、夏越大祓式はこの葵祭の無事を祈る意味も含まれています。葵祭の行列に参加する斎王代や女性たちも、この祓いを受けるんですよ。

また、上賀茂神社と下鴨神社は深い繋がりがあり、両社でほぼ同じ内容の夏越大祓式が行われます。時間があれば、両方の神社を訪れてみるのもおすすめです。

上賀茂神社へのアクセスは、市バス「上賀茂神社前」で降りるのが便利です。京都駅からなら、4系統または9系統のバスで約30分です。周辺には上賀茂らしい伝統的な町並みが残り、参拝後に散策するのも楽しいですよ。

夏越大祓式で、心と体を清めて新しいスタートを!

夏越大祓式で祈願できることはたくさんあります。主なものとしては、無病息災(特に夏バテや熱病の予防)、厄除け(半年分の厄を落とす)、家内安全、そして心の清め(ストレスや煩悩からの解放)などです。

特に、疫病が流行しやすい時期であることから、健康に関する祈願がとても大切にされます。形代に息を吹きかける行為は、自分の穢れを移し、新たな気持ちで下半期を迎えるための象徴的な儀式です。

この時期には、特別なお守りも授与されます。中でも「茅の輪守」は、実際の茅の輪と同じ効果があるとされる人気のお守りです。その他にも、水みくじとセットになったお守りや、夏越限定の御朱印など、この時期ならではの授与品があります。これらは一年間身につけることで、継続的なご利益が期待できます。

上賀茂神社の夏越大祓式は、ただの観光イベントではありません。日本に古くから伝わる穢れの概念や、清めの文化を肌で感じられる貴重な機会です。京都の夏の始まりを告げるこの神聖な儀式に参加して、心身を清めてみてはいかがでしょうか。千年以上の時を超えて受け継がれてきた祓いの儀式は、現代を生きる私たちにもきっと、多くの気づきを与えてくれるはずです。